02 音楽の才能を伸ばした子ども時代

03 のびのび、やんちゃな、生来の性質

04 ピアノのためならドレスも着る

05 心に立ち込めるモヤモヤは何?

==================(後編)========================

06 レズビアンという言葉に過剰反応

07 性同一性障害を知り、FTMとしての自分を取り戻す

08 カミングアウトまでの躊躇、逡巡

09 両親にカミングアウト、けじめの成人式、

10 医療現場でLGBTの「見える化」を

01性別適合手術を終えて、今・・・

やっとここまで来れたんだ

憂いやかげりなど微塵もなく、自然な自信に満ちあふれてくる。

本来の身体を取り戻すための手術は、2017年11月。

麻酔から目覚めたときに、感じたこと。それは、深い安堵だった。

「安心した、というか、ほっとした、というか・・・・・・。やっと、ここまで来れたんだ、って思いました」

誰もが抱えるだろう、手術前の漠然とした不安。

でも、それは「手術が不安」というよりも、海外に行くこと、それもひとりで行く海外が初めて、ということで、そのことのほうが、怖かった。

「自分も看護師をしているので、病院の設備や看護師さんたちの様子なんかを、けっこう冷静に見ていましたね(笑)」

術後すぐは、さすがに腕が少ししか上がらなかった。

だが、痛みもすぐになくなった。

ここまで、着実にやってきた。

「タイに行く前に日本で診断書をもらい、染色体の検査もして、改名もしました。そういう段階を経て、やっとできたなって」

6年前、春休みの記憶

両親にカミングアウトをしたのは、2012年の春まだ浅い頃。

18歳、高校を卒業して迎えた春休みのことだった。

それから今年の春で、6年目を迎える。

「あのとき、すぐ受け入れてくれたとはいえ、やっぱり最初は親に話すことへの葛藤が大きかったんです」

「そこから考えると、親が受け入れてくれたことが、すごく嬉しくて」

今年の秋には、結婚が控えている。

「僕が、婿に入るんです。すると苗字も変わるので、今、いろんな条件がそろったので、これから戸籍の手続きですね」

2018年が、どんどん進んでいる。

02音楽の才能を伸ばした子ども時代

幼くして、ピアノの名手に

幼い頃からずっと、ピアニストを目指してきた。

毎日、3時間の練習を欠かさなかった。

プロを目指すピアニストの登竜門として名高い「ショパン国際ピアノコンクール」には、小学生のときから出場している。

家族も、近所の人も、自分はピアニストになるものだと、思っていただろう。

ヤマハの教室に通い始めたのは、3歳のとき。

誕生日におばあちゃんが、おもちゃのピアノをプレゼントしてくれたのが、きっかけだ。

小さな手で、見事に弾きこなしていた。

「それですぐ、親がピアノ教室に通わせてくれて」

その才能は、一目瞭然だった。

楽譜を見なくても、耳で聴くだけで、両手の指が自然に動いた。

「CDで練習曲を聞くんですけど、その曲のあとに変調した曲も入ってて、楽譜はないけど、自分で覚えて弾けちゃいました(笑)」

「小学校2年生のとき、1年でやるカリキュラムを一度に練習してきて、先生の前で弾いたんです(笑)。弾くことが、すごく楽しくなってきて」

この頃、ピアノ教室ではなく、地域でも有名な先生のレッスンに切り替えた。

将来ピアニストになることを目指す、本格的なレッスンだ。

先生を見つけてくれたのは、母だった。

明るく活発なお母さん

お母さんは、いろんな習い事をさせてくれた。

習字、水泳、テニス、ダンス、英語・・・・・・。

母自身も、好奇心のかたまりのような人だ。

「会えばすぐわかるんですけど、すごく活発で(笑)」

英語が堪能な母は、自宅で英語教室を開いていた。

「お母さんは、学生時代にホームステイの経験があるんですよね。アメリカのいくつかの州で過ごしたみたいです」

「僕の元々の名前『玲奈』という名前も、海外で通用するように、インターナショナルな響きを持たせて名付けたんだそうです」

「自宅での仕事で、自由な時間も多いから、ほんとうにアクティブ。ダンスやバレエを習っていたから、当時は僕も一緒に、ジャズダンスやヒップホップダンスとか、いろいろやらせてもらいましたね」

そんな活発でチャーミングな母を見初めたのは、温厚で優しい父。

家では決して饒舌ではなかったが、母といいバランスを保っていた。

「一方でお母さんからは、言葉遣いやマナーも厳しく躾けられましたね」

4歳年上の成績優秀な兄がいる。

そんな家庭で、すくすくと育った。

03のびのび、やんちゃな、生来の性質

活発さは、お母さん譲り?!

子どもの頃の一番古い記憶。

幼稚園かどこかで追いかけっこして遊んでる場面だ。

切ない泣き声だ。自分が泣いていたのではない。

女の子を、泣かせてしまったのだ。もちろん、悪気はなかった。

「僕がずっと走って逃げてて、たぶんその女の子は僕を全然つかまえられないから、泣いちゃった。それで、よくわかんないけど、僕が先生に怒られちゃったんですよね(苦笑)」

「幼稚園の思い出というと、なんか僕、叱られています(笑)」

「たぶん、相当にやんちゃだったんですね。活発すぎて、怒られたっていう」

快活で敏しょう、さっぱりしている。

だから、誰とでも仲良くなれた。

小学校では、学級委員を務めたりもした。

クラスでも、目立つ存在だった。

「学級委員はやらされて。男の子とも、女の子とも、どっちとも仲良くて」

「ぶりっ子じゃなかったからか、女の子から妬まれることもなく、中間的な存在だったのかもしれません」

スカートを前に、わんわん泣いた

ボーイッシュな服装が好きだったから、母がスカートを買って来たときには、激しく抵抗した。

「小学校2年生くらいだったかな。母に『着なさい』って、バンと目の前に出されたときは、わんわん泣きましたね、やだやだって」

「やっぱり、お兄ちゃんのお下がりを着るのが好きだったから」

涙があふれた。

ぬぐってもぬぐってもあふれてきて、止まらなかった。

だが、いつしか、しぶしぶスカートを身につけるようになった。

「でも着たけど、学校から帰ると、すぐ脱いじゃってました」

そういえば、髪型もショートだったわけではない。けっこう長くしていた。

「嫌だったけど、周りの友達もそういうふうにしていたし」

本当はいやだったけど、受け入れざるを得なかった。

04ピアノのためならドレスも着る

ドレスも着る意味を理解する

小学校から帰ったら、気に入らない服を脱ぎ、まずすることがあった。

なんといっても、ピアノの練習が大切なのだ。

「帰ってきて1時間半。寝る前に1時間半。時間を作って、練習していました」

将来プロのピアニストになるためだ。

小学2年生で本格的なレッスンを開始して以来、生活はピアノ中心に回っていた。

重ねに重ねた練習の成果を賭けて挑むコンクールは、文字どおり晴れの舞台。

ピアノを弾きやすいように、腕やデコルテを見せる華やかなドレスを着て臨むことは、日本では一般的だ。

「ドレスを着ることはもちろん嫌だったんですけど、やはり、着ざるを得ない。それは、わかっていました」

「学校の制服を着て出る人もいましたよ。でも、なにを着るかは演出のひとつでもあるんです」

「ドレスひとつとっても、曲をイメージしたものを着るんです」

そこはもう、我慢だった。

ピアノがあったから楽しかった

ドレスが嫌で、ピアノをやめてしまう。そんなことはなかった。

「ピアノが好きだったので、そこまでの拒否感はなかったんです」

当時好きだった曲は、ショパンの「スケルツォ第2番」だった。

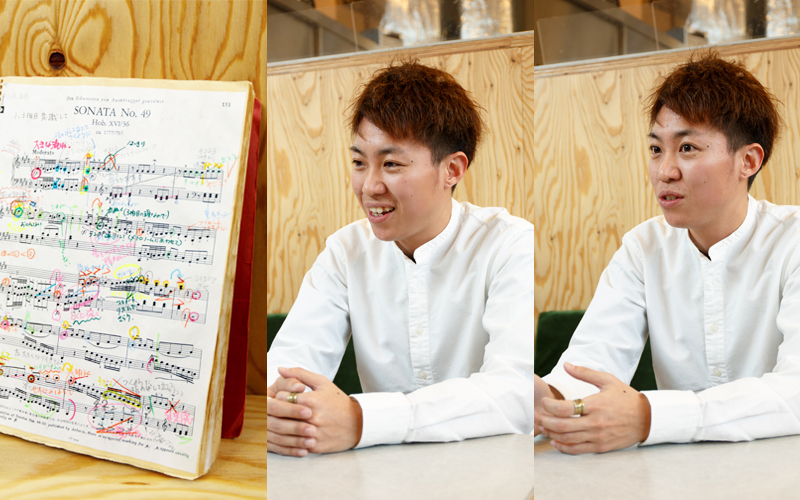

楽譜には、先生の指導内容と自分の注意点がカラフルに書き込まれた。

「けっこう、早いテンポの曲が好きなんですよ。小節小節によって、ガラっと雰囲気が変わるのがおもしろくて、弾いていたんですよね」

ショパンはもちろん、モーツァルトも好きだ。

難曲を自在に解釈し、弾きこなしていくことに、夢中になった。

「音って、押さえ方、出し方で、表現の幅がすごくあるんです。曲によって、演奏も曲想も、全部アレンジできるんです」

それはまさに、音楽による表現という芸術行為だ。

「自分にとって幼少期は、音楽で自分を表現していたと思うんです」

成績のいい兄と比べられても、ちっとも気にならなかった。

「自分には、ピアノがあったから」

だから、幼少期は楽しかった。

苦しみはなかった。

性自認を悩みとして、その悩みに囚われることは、まだなかったのだ。

05心に立ち込めるモヤモヤは何?

友だちと同じように地元の中学へ

小学校高学年になると、当然のように、音楽科のある私立中学校への進学を勧められた。

しかし悩んだ末、公立中学に進学することを決めた。

「自分は普通に、みんなと一緒に勉強して、部活して、っていう夢も描いていたんです」

周りは期待していたかもしれないが、レールに乗ってしまうことがいやだった。

中学では、テニス部に入る。

「本当はバスケ部に入りたかったけど、『突き指するからダメ』と言われていて」

ピアノだけでなく、スポーツも得意だった。

なんとなく「体育の先生になりたいな」という思いも芽生えていた。

いつまでドレス、着るんだろう?

身体に変化が現れる年頃になった。そのことも嫌だった。

「胸が出てくる感じが、なんだこれ!? って」

お風呂で、胸をグーパンチして、本気でつぶそうとしていた。

中2の夏、初潮を迎えた。

よりによって、ショパン国際コンクールの当日だった。

「いずれくるとはわかっていました。女の身体だって、わかっていましたから。でも、だからこそ、きたときの衝撃がひどくって」

誰にも言えなかったが母が察してくれ、赤飯を炊いてくれた。

やめてほしかった。

ピアニストになりたい。

でも、心に何か、モヤモヤしたものがあった。

「いつまでドレス、着るんだろう。いつまでこの殻に、こもってなくてはいけないんだろう」

そんなふうに、思い始めていた。

周囲と足並みをそろえた中学生時代

大人への階段を少しずつ上り始める思春期の真っ只中にいた。

「お化粧しないの?」「スカートはけばいいじゃん!」。同級生の女子は、そう語りかけてきた。

「中学のときは、みんなと一緒にしなきゃって感じで、割と合わせてましたね」

「心のどこかで、女の子として生きていかなきゃいけない、って思いもあったし」

だから、化粧をしてみた。

ウィッグもかぶってみた。

好意を寄せてくれた男子と、付き合ってみたこともあった。

「でも、ぜんぜん楽しくない。男子にハグされたときは、自分は棒のように突っ立ってました(笑)」

周囲と合わせなくては、と心に決めた出来事がある。

仲良しグループのお泊まり会だ。

「玲奈は男のこと、ぜんぜん好きにならんよね」

夜も更けて、みんなのコイバナで盛り上がる。

そんなとき、女友だちの一言が心に刺さった。

「でも、玲奈がもしレズだったら、今、私たちとなんか一緒にいないよね」

レズビアンとは一緒にいたくない、というような意味だろう。

友だちの絆を強調したくて、無邪気な気持ちで言っただけかもしれない。

「でも自分がレズビアンだと言ったら、周りがみんな避けていくんだなって。これは絶対に言ってはいけないんだ、と思いました」

物心ついてから自分が目で追ってしまう人は、男じゃない。

女の子だった。

「周りは男子を好きになって恋愛していくのに、自分は架空の理想の男子を描いて話を合わせないといけない」

「自分ってなんだろう、ってモヤモヤしましたね」

レズ。レズビアン。この言葉に、過剰に反応するようになっていた。

<<<後編 2018/05/26/Sat>>>

INDEX

06 レズビアンという言葉に過剰反応

07 性同一性障害を知り、FTMとしての自分を取り戻す

08 カミングアウトまでの躊躇、逡巡

09 両親にカミングアウト、けじめの成人式、

10 医療現場でLGBTの「見える化」を