02 成長とともに募る孤独感

03 HIV/AIDSの差別をなくすため

04 二丁目という街を研究する

05 LGBTの活動と自己肯定

==================(後編)========================

06 カミングアウトと家族への想い

07 活動の拠点を東京から沖縄へ

08 ”ミッション” として集まろう

09 ネガティブな発言を消していく

10 積み重ね、つないでいくこと

01「実は、男の子も好きなんだ」

”オカマ” とからかわれて

本と昆虫が好きな男の子。両親から最初に買ってもらった本は昆虫図鑑だった。

ジュール・ルナールの『にんじん』を読んで、読書の楽しさを知った。

「外で遊んだり、スポーツをしたりってタイプではなかったですね。姉がふたりいるせいか、言動が女の子っぽかったようで、小学校高学年の頃は ”オカマ” とからかわれたりもしていました。当時は、それがコンプレックスでしたね」

『にんじん』では、主人公フランソワ・ルピックが赤毛とそばかすのために ”にんじん” とからかわれ、理不尽な扱いを受けるが、その境遇やコンプレックスに負けずに成長していく様子が描かれている。

もしかしたら、その頃の砂川さんはフランソワに自分を重ねていたのかもしれない。

からかわれるのは辛い。

しかし、無意識のしぐさや話し方は簡単には変えられない。自分は一体、どうしたらいいのか。

不安が、いつもどこかにあった。

恋の相談を友だちに

「初恋は、たぶん小学4年生の時です。それが恋なのか友情なのか理解していませんでしたが、その男の子の家を見に行っては胸をときめかせていたことを思うと、あれはきっと恋だったんだと思います」

小学校高学年ともなると、友達同士で恋の話をする機会も増えてくる。

しかし、この恋の話は誰にも言えなかった。

「中学生になってから、また好きな人ができました。そしたら、次第にその想いをひとりで抱えているのが辛くなってしまって」

「僕は基本的に、自分の考えを相手に伝えたいタイプ。言わないでいると、なんだかおかしくなってしまいそうだったんです。それで、仲の良い男友だちにカミングアウトしたんです。『実は、男の子も好きなんだ』と」

女の子と男の子の両方が好きだという言い方をした。

当時はゲイという言葉は一般的ではなく、とはいえ ”ホモ” という言葉に自分を当てはめることができなかった。

「友だちの反応は『あ、そうなんだ。まぁ、いいんじゃない』って感じでした。自分もネガティブな雰囲気にしないように心がけて話したし、彼自身も飄々としたタイプだったので。それからは、彼に恋愛のことを相談するようになりました」

「随分救われましたね」

そして高校生になり、信頼できる女友だちにもカミングアウトした。

悩み多き思春期は、そのふたりの友だちによって支えられた。

02成長とともに募る孤独感

いつか治る ”秀樹病”

恋の相談の相手はストレートの友だち。周りに当事者はいなかった。

ゲイ雑誌を読んで、自分の他にも自分のような人がいることを知ってはいたが、現実味がなかった。

「孤独感は常にありました。でも、そこまで深刻に悩んでいたわけではなくて。そのうち好きな人が変わって、もしかしたらゲイじゃなくなるかも、とも思ってましたし」

「当時は、同性が好きな自分を ”秀樹病” にかかっていると表現していました。いつか治るのかな、と日記に書くことで自分の苦しい想いを吐露していました」

告白、そして失恋

そして、高校2年生の時、今までとは比べものにならないほど激しく、好きになった人がいた。

自分とは全く違う、スポーツマンタイプの同級生。

彼がちょっかいを出してくるたび、胸がキュンキュンと弾んだ。

「彼への想いを日記に書くだけでは抑えられなくて、告白したんです。でも受け入れてはもらえなくて。告白してからは、話しかけられもしないし、完全に無視されるようになってしまったんです」

「今思うと、誰かにバラされたりしなかっただけ、まだマシだったんでしょうけど、その一件以来、卒業するまでずっと失恋した辛い気持ちを抱えていました」

実は、男子生徒に告白したこと、あるいは男性を好きであることを、どうやら同級生たちは感づいていたようなのである。

クラス内の ”◯◯な人” アンケートで、”男好きな人” の項目で女子生徒に並んで名前が挙げられたこともあったのだ。

しかし、決して嫌なからかわれ方はしなかった。

その理由を砂川さんは「進学校だったし、比較的真面目な子が多かったから」だという。

やがて、その進学校の多くの真面目な同級生たちと同じように、大学進学を決めた。

しかし、将来のことを具体的に思い描くことはできなかった。

将来どんな仕事に就くかということよりも、”どうやら一般的な人とは違うらしい自分という人間を、これからどのように扱っていけばいいのか”、そのことで頭がいっぱいだった。

ただし、会社に勤めることだけは当時から想像できなかった。ヘテロ社会の縮図のような ”会社” という組織に入る気にはなれなかったのだ。

高校ではセクシュアリティのために差別を受けるような環境ではなかったとはいえ、それでも信頼できる女友だちひとりにしかカミングアウトはしなかった。

社会に出て就職しても自分が理解されることはないだろうし、きっと窮屈な想いをするはずだと確信していた。

03HIV/AIDSの差別をなくすため

活動に参加するきっかけ

子どもの頃から変わらず本が好きだったこともあり、大学では英文科に進んだ。

ちょうどその頃、日本で初めてAIDS患者が確認され、1989年に後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」が施行された。

当時は、「薬害エイズ事件」の被害者が大半とされていたが、ゲイとAIDSが結びつけて考えられることも多く、社会問題となっていた。

そんな時、『反差別論 無根拠性の逆説』の著者である柴谷篤弘氏の講演会があることを知った。

以前から様々な社会問題への関心が高く、HIV/AIDSの問題についても情報を求めていたこともあり、迷うことなく講演会へ出席。

これが、HIV/AIDSに関する活動に参加するきっかけとなった。

その講演会を開催していた「HIVと人権・情報センター 東京支部」で、電話相談に始まり、「薬害エイズ」の被害者の救済を求めるロビー活動に関わった。

その後、HIV/AIDSとともに生きる人たちの支援団体「ぷれいす東京」の設立から参加し、HIVの予防のための研究にも携わった。

それらの活動を通して、雑誌の文通欄を通しての出会いとは違う形で、ゲイの仲間と多く出会っていく。

そして、当時はゲイリブと呼ばれることの多かったLGBTに関する活動にも参加するようになった。

孤独感を消してくれたもの

「自分が男性を好きなことは小さな頃から自覚していたし、そのことを自分なりに受け入れてはいましたが、活動するなかで同じゲイと出会い、自分のセクシュアリティが自分のなかで徐々に当たり前のものになっていきました」

ずっと募らせていた孤独感を消してくれたもの。

それは、活動を通して知り合ったゲイの友人たちに連れて行ったもらった新宿二丁目での数々の出会いだったといえるだろう。

「正直言って、二丁目は ”いかがわしい場所” ってイメージがあったんです。でも、行ってみたら全然そんな感じじゃなくて。いろんな人にあって、話をするようになって、二丁目という街に受け入れられるようになって……、自分がゲイであることが当たり前になったんです」

その頃、新宿二丁目はゲイコミュニティとして注目されるようになり、街としても変化していく兆候があった。

それを記録として残したい。

そんな想いから、大学院で文化人類学を学び、新宿二丁目を研究することを決意した。

04二丁目という街を研究する

研究者として当事者として

そして1997年に東京大学大学院へ進学、新宿二丁目でのフィールドワークを開始する。

しかし、馴染みのある新宿二丁目を研究対象とすることは、調査しやすい点がありながらも悩ましい点もあった。

研究には ”他者的な視点” が重要なのである。

「文化人類学において自分が慣れ親しんだ場所を調査する際には、当たり前だと思っていたことを当たり前ではないものとして意識する必要があります。通常は、未知の場所を調査し、そこに自分が慣れていく過程を振り返りながら研究するものなので」

「今回は、その逆でした。当たり前だと思っていることを、一旦自分から引き離して、見直すというプロセスが必要だったんです。そこが難しかったですね」

さらには、当事者として大切に思う場所だからこそ、書き記すことへの逡巡もあった。

「世の中の下世話な興味に応えるものや、暴露的な内容にしたくなかった。ならば、どこまでどう書くのがいいのか。その線引きも悩みました。でも、結果として深みのある記述として完成したと思っています」

パレードの復活

新宿二丁目のコミュニティとの関わりが深くなるとともに、LGBTの活動との関わりも深くなっていった。

実は1994年にスタートしたレズビアン・ゲイ・パレードは計3回で開催がストップしており、コミュニティのなかではパレードの復活を望む声が高くなってきていた。

そこで2000年、周囲から請われるかたちで実行委員長として東京レズビアン&ゲイ・パレード(後に東京プライドパレードと改名)を立ち上げたのだ。

「いや、大変でしたね。あの時の苦労を思えば、大抵のことは大したことないように思えるくらい(笑)。いろんな期待が一斉に押し寄せてくるし、仕事量も多いし、運営資金を集めるのは困難だし、実行委員のなかでもいろいろなことで意見が大きくわかれる」

「僕がやっていた頃のパレードは今ほど規模も大きくなかったので、社会に分かりやすいインパクトを与えるようなものではなかったけれど、変化しつつもパレードが続いているということは、土台をつくることはできたかな」

その苦労は、山を切り拓き、土地を作るようなものだった。

しかし、それは重労働なうえ、時に内部の対立も引き起こした。

「極めて限られた期間で山を切り拓く時に、どの木を切ろうかと相談している時間はない。内部で意見が分かれても、強いリーダーシップをもってやるべきことを推し進めなければならなかったんです」

「かなり強引に進めなければならない部分もありましたが、当時はそうするしかなかったと思っています。それに、内部の対立は必ずしも悪いことじゃない。対立なんて社会においてはよくあること。でも、とかくボランティアなどにおける内部の対立はネガティブに捉われがちなんです。正義のためにやってるのに対立するなんて、と」

「対立して分裂して、逆に母体が大きくなる場合もあるし、新しい動きが生まれることもあると思うんですよ」

05LGBTの活動と自己肯定

アクティビストの資質

活動を推し進めるための強いリーダーシップ。

それは、もともと備わっていたものではなかったと砂川さんは言う。

小さい頃は、本が好きな大人しい男の子だったのだから。

「でも、子供の時から社会問題には関心があったようなんです。小学校3年……4年生の時かな、テレビ番組で安保闘争のことを取り上げていて」

「僕に『あんなことするようになったらいけないよ』と言った父親に対して、『自分が信じていることを言ったりやったりして何が悪いの?』って返した記憶があるんです」

安保闘争が正しいかどうかは分からないながらも、自分の意見は主張するべきと小さい頃から発言できる子だったようだ。

そうすると、やはりアクティビストの素質は確かに持っていたのかもしれない。

背中を押すもの

それでもやはり、活動を続けていくことは痛みを伴うこともある。自らへの反目を生むこともある。

しかし、これからも続けていこうとする理由は何なのだろうか。

「辞めたいって思うこともありますよ。生活も不安定になっちゃいますしね。でも、活動を始めて、二丁目に行って、いろんな仲間に出会って、そのなかには亡くなってしまった友人もいて……そんな友人達の期待を込めたバトンを受け取っているという気持ちがある」

「だから続けようって思うんです」

「二丁目は、僕に自分を肯定できる場所を与えてくれました。自分と同じような人たちがたくさんいることを体験させてくれて、やっと安心することができた。いかがわしさを感じさせる性的なネットワークもあるにはあるけど、それとは全く関係ない、支え合うような親密な関係性も二丁目にはあるんです」

そんな二丁目や仲間たちへの想いに加えて、幼い頃にお母さんが放った、ある一言もまた、ゲイ・アクティビストとしての砂川さんの背中を押している。

「父は酔うと暴れるタイプの人間で、母によく暴力をふるっていました。でも僕は、何もできなくて。上の姉がいつも母を助けていました。そんな時、母が僕に『男の子のくせに』と言ったんです。その言葉に深く傷つきました。その時の、助けられなかったという想いが、社会に対して何かをしたいという気持ちになったのかもしれません」

「その感情は決して ”健康的” なものとは思わないけれど、自分を認めてもらうために活動している部分も、どこかにあるんだと思うんですよね」

<<<後編 2016/09/08/Thu>>>

INDEX

06 カミングアウトと家族への想い

07 活動の拠点を東京から沖縄へ

08 ”ミッション” として集まろう

09 ネガティブな発言を消していく

10 積み重ね、つないでいくこと

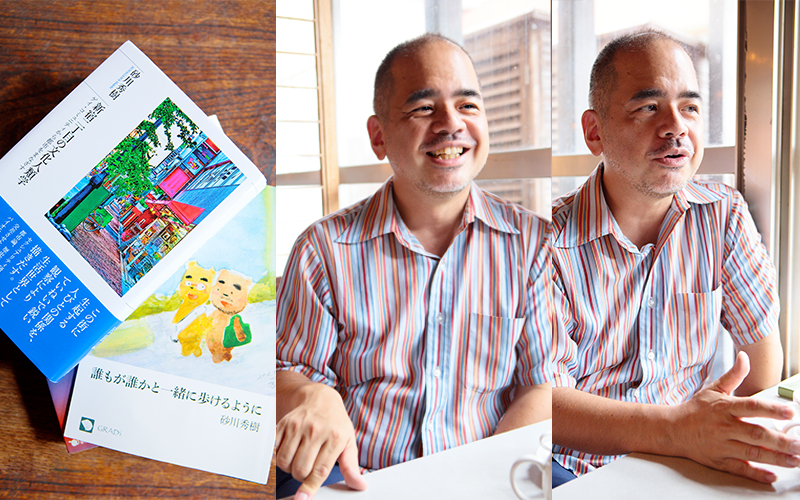

![IMG_0562[700x1200]](https://lgbter.jp/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0562700x1200.jpg)